技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@yeah.net 书记信箱:50411699@qq.com

鄂ICP备11018617号-1

2022-06-24 15:40:12

三十载红心向党初心铸,半世纪春风化雨桃李芬

——记湖北省宜昌市第一中学先辈党员教师刘自铮

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……” 1981年6月的一天,在湖北省宜昌市第一中学(以下简称“宜昌一中”)的校园礼堂内,已经75岁的刘自铮老师在鲜红的党旗前颤抖着举起右手,一字一句缓慢而坚定地许下承诺,完成了自己的入党宣誓。自此,她孜孜不倦追求了近30年的夙愿终得实现。

刘自铮,原名刘自珍,1906年生于湖北宜昌一个普通工人家庭。幼时的她在烽火战乱中感受到国家之衰亡、求学之艰辛,于少年时代便树立了“教育报国”的崇高理想。在宜昌本地教会学校完成高中学业后的她选择留校任教(1929-1932),后考入南京金陵女子大学生物系继续深造(1932-1936)。1936年,大学毕业的她回到宜昌,任宜昌哀欧拿教会女子中学校长。1938年,日寇入侵,刘自铮率哀欧拿女中西迁四川办学,抗战胜利后回迁宜昌仁济路原址复校。新中国成立后,她于1950年进入宜昌一中(时名“湖北省立宜昌高级中学”)担任教师,先后任教生物、英语学科,直至1983年在教学一线岗位上正式退休。长达51年的教育生涯中,她坚守初心,丹心向党,扎根杏坛,桃李成蹊,为无数青年学子的成长和宜昌教育事业的发展奉献了毕生心血,用匠心、卓识和不渝的赤诚,诠释了一位教育者为党的教育事业鞠躬尽瘁、奋斗终身的崇高情怀。

桃李不言,润物无声

刘自铮24岁走上讲台,直至1983年11月,已77岁高龄的她才在学校党组织和同事的反复劝说下,恋恋不舍地离开了自己付出一生的神圣岗位。从青春少女到满头银丝,半个多世纪的风雨兼程,宜昌一中校园内的一草一木、一楼一宇无不见证着这位高尚师者的无言德行、无疆大爱。

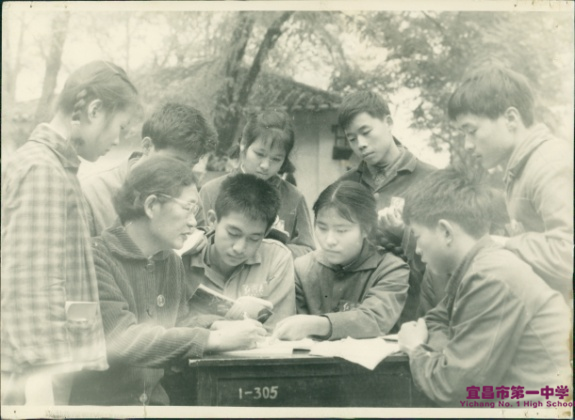

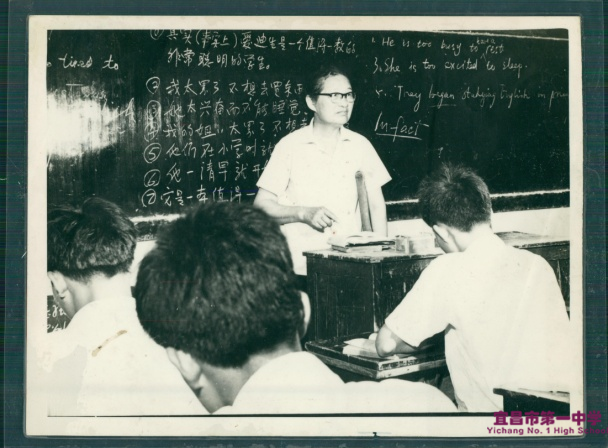

刘自铮始终坚持“生活就是教育,学用必须一致”的教育信条,坚守教学一线51年,从“备、教、辅、改、考”,到刻印教材资料、制作教学挂图和工具等,只要是与教学有关,她都亲力亲为,乐此不疲。早年毕业于金陵女子大学的她无疑是当时宜昌教坛中专业知识最为精深的老师,虽然拥有着别人难以比肩的专业实力,但刘自铮仍然以近乎苛刻的标准要求自己,不断学习新知识、钻研新教法,用实际行动诠释着为人师表、言传身教的师者风范。1938年11月,日寇轰炸宜昌,时任哀欧拿女中校长的刘自铮,独自率领女中全体师生一行百余人西迁四川奉节办学。从湖北宜昌到四川奉节,两地相距二百余公里,多为女性的一众师生在年轻的刘自铮的带领下,穿越战火硝烟,几乎全程靠双脚跋涉,其间困难可想而知,加之条件简陋、流民多扰、食宿难定,若无存续教育薪火之无上决心、自强不息之无上勇毅,何以辗转办学而弦歌不辍?抵川办学之初,刘自铮除了身兼数职任教授课外,还组织教员、学生养猪种菜,自食其力解决生活所需。时任四川省教育厅督学室主任章柳泉专程调研女中,在学校纪念册上题词道:“生活即教育的口号习闻已久,但生活即教育的实例不意于本校亲见之。”

刘自铮认为,老师不止是教授知识,更要塑造学生人格,在精神上影响学生,当他们真正的良师益友。1952年秋,刘自铮开始担任班主任,成为宜昌一中乃至宜昌教育界首位女班主任,这一干便是整整25年。建国之初,学校条件差,很多同学在学习和生活上面临诸多困难,刘自铮用女教师那特有的细腻与体贴,给予了学生们慈母般的关怀。夜晚熄灯之后,她总是悄悄地去查看学生寝室,为被子太薄的学生送上自己亲手做的被褥,遇上雨雪天气,她更是会一双双地查看学生们的鞋袜,将打湿的鞋子拿去学校锅炉房烘干,再默默送回学生寝室。如果学生们的衣服破了、扣子掉了,她就等到学生们睡觉后,把衣物拿回到自己的宿舍补上破洞、钉上扣子,又放到学生们的床头。她亲手给学生何曙安做棉衣,给邹开秀买文具,给家庭贫寒的同学送去自己本就不多的生活费……1970年,从缅甸归国的女侨生洪玉梅在参加校外劳动时意外骨折,举目无亲的她受到了刘自铮的悉心照料,每天中午、晚上,刘老师都亲自为她做好饭菜送到医院,并为她讲解当天的学习内容,无微不至的关怀让医生们都以为刘自铮就是洪玉梅的妈妈。1980年1月,73岁的刘自铮不幸右腿严重摔伤,为了不耽误学生学业,她每天请人用自行车将自己推到教室,坐在椅子上为同学们授课,风雨无阻。同学们和学校领导、老师都劝她回去休息,她却笑着宽慰大家:“上了课,我心里比什么都踏实,比什么都轻松,那感觉就像打了一场胜仗。”每年校庆日,许多回到母校的学生都站在刘老师的雕像下合影,回忆起当年的点点滴滴,大家无比感叹:“那些艰难岁月、那些青春时光,正是因为有了刘老师的关心与爱护,才变得无比温馨幸福。”

生活上,她以母亲般的慈爱关心着所有的学生,学业上,她又以师者的严格一丝不苟地要求着每一名学子。从清晨到夜晚,校园内、教室里总能听到她与学生交流答疑的声音,油灯下、书桌前,总能看到她伏案工作直至深夜的身影。平时教学工作繁忙的她,还利用节假日休息时间走访学生家庭,坚持每户必到,无论路途多么遥远,无论行程多么困难,几十年来,她的足迹踏遍了宜昌的山山水水,每年家访次数都有百次之多。1972届某位刘姓学生当时无心读书,经常旷课并与社会闲散人员来往密切,家长无能为力只好听之任之,但刘老师却从未放弃对该生的教育。据该生后来回忆,她首次登门家访时,顽劣的自己挡住大门告诉她“你走错了门”,刘自铮老师当即回答:“我走的是贫下中农的门,走的是我班上学生的门,没有错。”精诚所至,金石为开,刘老师在一个月内接连登门六次,不懈的坚持终于帮助该生痛改前非,重新回到校园。现在已从某单位领导干部职位上退休的他,每每回忆其此事,仍然为刘老师对自己的帮助和教育而感激落泪。

任教五十载,作为学校教师中年高德重的长者,刘自铮老师对同事们的教学工作、家庭生活也总是主动关心,尽力给予帮助。她将自己的毕生经验手把手地教给青年教师,并根据他们的特点进行个性化指导,帮助他们在短时间内迅速成长为学校发展的中坚力量,大家都亲昵地称呼她为“刘姥姥”。“我永远不会忘记刘老师对我们青年教师的无私帮助。”当年的青年教师孙维珍一提起“刘姥姥”,总是抑制不住深深的感激之情。1962年,55岁的刘自铮本到了退休年龄,但她仍以校为家,主动要求继续工作,此后,65岁、75岁......考虑到她的身体状况,学校党组织每年都要找她谈话,征求她的意见,无一例外得到的都是她坚定的回答:“真正关心我,就让我继续教下去吧。”90年代初,退休数年后的她仍心心念念着宜昌一中和学生们:“我多么想能转去30年,再上一次讲台......”

桃李不言下自成蹊,润物无声春风化雨。“不要嫌我老,我愿把生命留给学生和年轻的同行们。”刘自铮老师用最朴实温暖的行动扛起了一个又一个丰盈的灵魂,用最坚实厚重的担当托起了学子们一个又一个梦想。

丹心向党,矢志不渝

生于战乱年代中的刘自铮,没有被烽火硝烟熏染了本色,作为一名进步女性,她始终都在追求并践行着自身崇高的理想信念。

早年,她在老师的推荐下加入了中国民主同盟,新中国成立后,接受了先进思想洗礼的刘自铮,把中国共产党作为了自己唯一的信念坐标。她曾在日记中写道:“我在旧社会生活了43年,对旧社会的一切我是知之深而恨之切的。”并满怀激情地记录:“我亲眼见到共产党为人民带来了光明和幸福,只有共产党的领导才能使中国脱离穷困,走向富强。”正是这样的认识促使她开始积极向党组织靠拢,并为之追求一生。

1954年,刘自铮向当时的学校联合党支部写了思想汇报,并递交了自己第一份入党申请书。申请书中,她表示:“要用十年时间改造思想,争取在十年之后成为一个红色知识分子。”作为一个担任过教会学校教师和校长的民主党派成员、一个从旧社会过来的知识女性,要加入中国共产党,无疑需经受严峻而漫长的考验,但刘自铮用行动证明了自己对党的信念历久而弥坚。

从1954年到1981年,刘自铮每年给党组织写思想汇报,每年向党组织递交一份入党申请书,28年从未间断,哪怕在“文革”期间,她因解放前的从教经历而遭受了不少冤屈,却仍能正确地看待一切,始终不渝向党组织靠拢。1981年6月,时年75岁的刘自铮终于得偿所愿,光荣地加入了中国共产党。退休后,已是耄耋之年的她因身体原因而行动不便,但哪怕顶风冒雨,哪怕路遥车远,她每月仍坚持赶到所在党支部,按时参加支部活动和组织生活。

近三十载的漫长岁月,她将“忠诚党的教育事业”作为自己的座右铭,用行动践行初心,用赤诚诠释大爱,以矢志不渝、蜡炬成灰的教书、育人之行,展现了一名普通教师衷心向党的高尚情怀和坚定信仰,谱写了镰刀斧头旗帜下教育报国的壮丽诗篇。

万朵争妍知春日,一片丹心向阳开。在长达半个世纪的杏坛生涯中,刘自铮老师两袖清风,一肩明月,把全部生命都献给了党的教育事业,那躬耕讲台、伏案书桌的身影已成为一代代学子记忆长河里的温暖片段,也是她教育人生光荣行旅中永恒的见证。

作为宜昌一中众多优秀教师中的杰出代表,她多次被评为省、市先进教育工作者,当选宜昌市政协第六届、第七届副主席,1957年出席第三届全国妇女大会,在北京中南海怀仁堂受到毛主席的亲切接见,1979年荣获“全国三八红旗手”称号,1988年,她的名字被载入《华夏妇女名人词典》。

如今,刘自铮的铜像静静地矗立在宜昌一中校园内,铜像中的刘老师戴着方框眼镜,短发整齐地梳于耳后,面容慈祥安定,目光深邃静穆,与铜像对视,我们仿佛能感受到一种信仰与大爱,一种让人回归教育本真的坦然与安宁。 时至今日,我们回顾刘自铮经历的峥嵘岁月,重温她留下的珍贵记忆,仍能激荡起我们胸中为党的教育事业赓续辉煌、再谱华章的坚定信心、蓬勃力量和无上勇气。