技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@yeah.net 书记信箱:50411699@qq.com

鄂ICP备11018617号-1

2020-06-05 09:25:05

1963年高考后,我们一中三年三班被北京、天津、沈阳的大学录取的五位同学郑立生(天津大学)、王碧青(南开大学)、牟自正(东北工学院)、高开翔(北京农业机械化学院)、我(清华大学)决定结伴同行去大学报到。由于当年华北洪水灾害,历时十四天才到达学校,成了我们难忘的记忆。

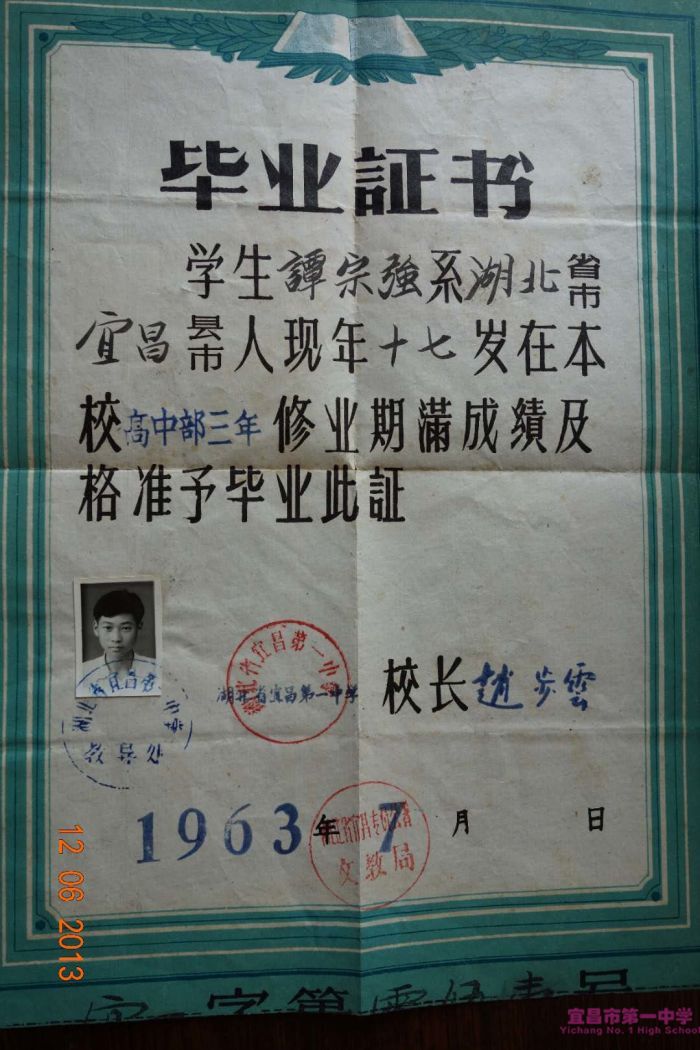

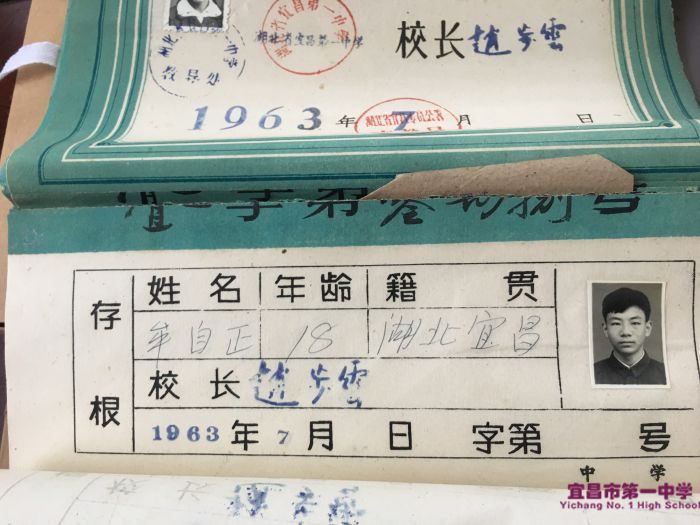

谭宗强毕业证书

由于家境贫寒,五个同学的行李都是一根扁担挑着出发。从宜昌乘“民贵”客轮赴汉口,买的都是无房间睡过道的五等舱票。到达汉口后,在武汉工作的我的父亲带着我们五个同学游览了武汉长江大桥。我们从武昌桥头步行到汉阳桥头,又从桥头堡走到桥下,走得很累。但是大家都很兴奋,因为大桥是当时我国的重大工程项目,非常壮观、雄伟。

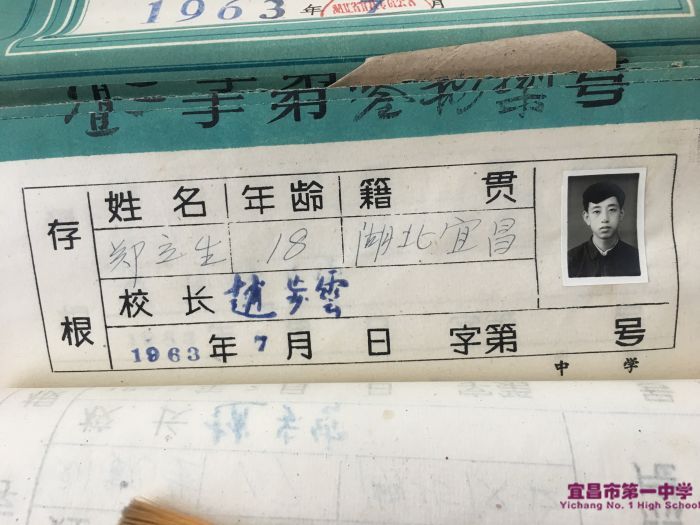

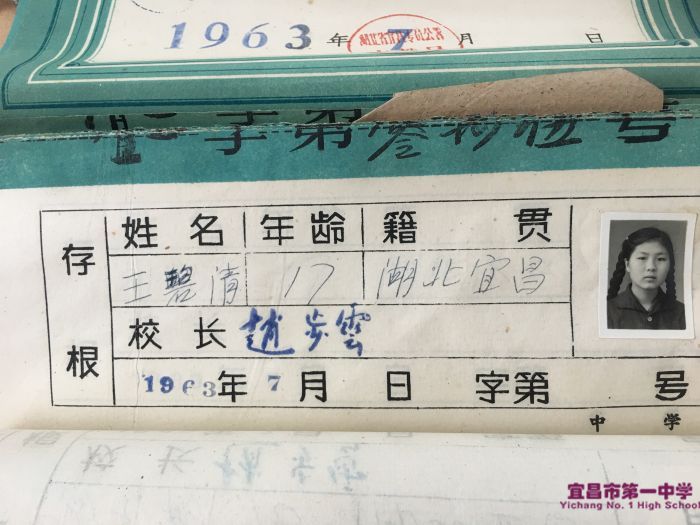

郑立生、王碧清当年毕业证书存根

在武汉买赴京的火车票时得知京广线河北段已被洪水冲断,可以经郑州绕道徐州经津浦线到京。我们到郑州转到徐州车次的间隔时间只有12分钟,不出站经过天桥上徐州的车。由于时间紧,行李要挑着走,高开翔同学还是没赶上车,我们只能在徐州等他来会合后再出发。我们一到徐州就接到通知,津浦线河北段也被洪水冲断了。南北两条大动脉都断后,铁道部通知,可回到原出发地等路修好后再乘车,也可绕道走海路,海轮票自负。由于我们几个同学的家都不在武汉,我们决定绕道继续前行。

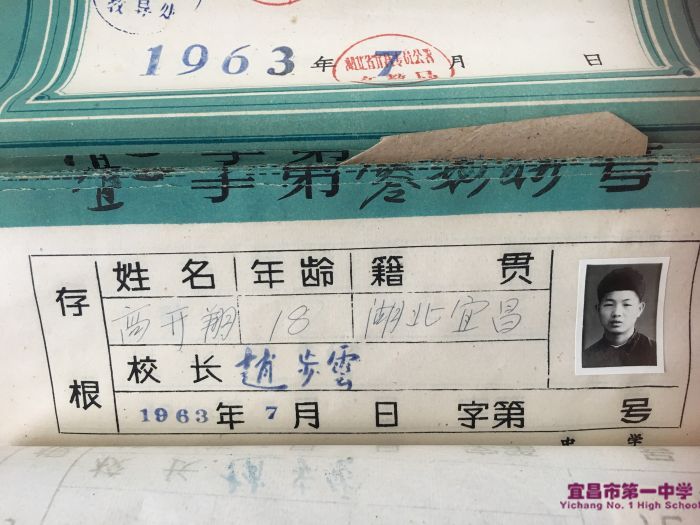

高开翔、牟正正当年毕业证存根

我们发现在徐州集聚的清华大学返校的学生决定组织起来成立清华大学返校团,统一联系票务和安排沿途住宿等事宜。我班那四位同学也想和我一起参加这个团。经联系,返校团的组织者非常欢迎我们一起参加。我们太高兴了。这个返校团有几百人,来自不同的城市、农村,又属于不同的系、专业、班,还有外校同学参加。但大家都很热情、友好,组织得有条有理。团里除集体转车签票,购买船票外,到了中转城市要安排住宿。为减轻同学们的负担,都是联系靠近车站、码头的中小学教室免费住宿。

我们从徐州乘车来到济南,再从济南乘车来到烟台,到烟台后发现水果很便宜,苹果和梨都只要七分钱一个。而买个馒头要一毛四分钱(不要粮票)。我们就多吃水果,少吃主食。还买了一些带到学校去。从烟台到塘沽的海轮是临时调来的。我们困难的同学买的是统舱票。船上又没有统舱,就把我们安排在驾驶室下面的会议室里。那儿视野开阔,空气也好,看日出也方便。地面还铺了拼花木地板。每人发一床席子睡觉。那些买了舱位票的还住在水线以下的房间里,他们还很羡慕我们,到塘沽港下船后,我们就分乘到北京、天津、沈阳的火车到各自的大学报到了。

当年求学路

返校团的组织者都是学会生的干部同学。这些大哥、大姐们对外校的新生同学还特别关照,很短的时间内建立了友谊。我班那几位同学到校后还与他们有通信来往。

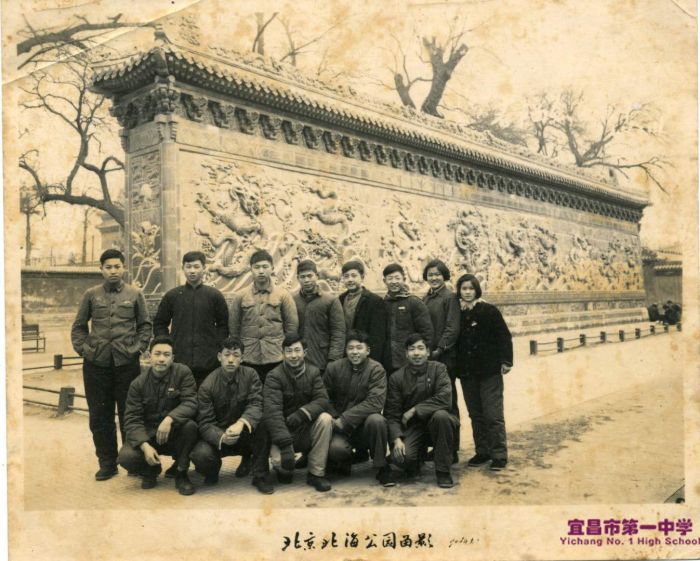

62、63届考入北京的大学同学合影,后排左二为谭宗强,右三为高开翔

我们的入学之旅历时十四天,既曲折、辛苦,又浪漫,愉快。时间过去近六十年了还记忆犹新。使我们终身难忘!

一中校友之家:谭宗强1963年毕业,考入清华大学。夫人曾维嘉1967届,后毕业于重庆大学专科。女儿谭婕1992届,长沙电力学院双学士,中国对外经贸大学硕士。儿子谭臻1994届,东南大学毕业,中国人民大学硕士。